- 您现在的位置: 首页» 高教资讯

-

“十五五” 时期我国农业与农村发展规划(2026-2030 年)

作者: 来源: 发布日期:2025-09-26“十五五” 时期(2026-2030 年)是我国全面建设社会主义现代化国家的关键五年,也是加速农业农村现代化、全面推进乡村振兴的战略攻坚期。本报告立足新发展阶段,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,完整、准确、全面贯彻新发展理念,整合《中国农村发展报告 2025》《中国农业产业发展报告 2025》等权威成果及各地实践经验,系统构建 “粮食安全为底线、科技创新为驱动、绿色低碳为导向、城乡融合为路径、共同富裕为目标” 的发展体系。报告紧扣国家粮食安全与乡村振兴战略,突出 “创新链 + 产业链 + 供应链” 三链融合,为规划编制者、政府部门及相关机构提供前瞻性、科学性、可操作性的参考,为 2035 年基本实现农业农村现代化奠定坚实基础

一、发展基础与面临调挑战

(一)“十四五”时期主要成就

1.粮食安全根基持续夯实。2024 年粮食总产量首次突破 1.4 万亿斤,2025 年预计达 1.426 万亿斤;累计建成高标准农田超 10 亿亩,粮食作物耕种收综合机械化率超 73%。大豆油料扩种、生猪产能调控成效显著,重要农产品供给保障能力稳步提升。

2.农业质效与科技水平双提升。农业科技进步贡献率达 62%,主要农作物良种覆盖率超 96%;“十四五” 以来,技术进步重新成为农业全要素生产率增长的核心动力。河南永城面品、浙江现代农事服务中心等模式推动产业融合,安康 “9215” 粮桑间作模式亩均增收 5100 元。

3.绿色转型成效显著。单位农业 GDP 温室气体排放强度低于全球平均水平,化肥农药使用量连续多年负增长,畜禽粪污综合利用率 78%,秸秆综合利用率超 88%,农膜回收率稳定在 80% 以上。

4.乡村治理与产业体系逐步完善。“四议两公开” 制度覆盖全国行政村,群众参与率超 90%;区域农机社会化服务中心达 5600 多家,应急救灾中心 3300 多家,乡村数字化治理平台广泛应用。

(二)面临的主要挑战

1.资源环境约束加剧。全国耕地面积 19.14 亿亩,中低产田占比 70%,东北黑土层厚度较开垦初期减少 50%;气候变化导致三大主粮减产风险增加,水稻产后损失加剧。北方地下水漏斗、重金属污染耕地治理任务艰巨。

2.产业竞争力与韧性不足。2024 年大豆进口量 10503 万吨,粮食进口依存度 19.3%;特色产业如安康蚕桑面临劳动力短缺、产业链短、规模化低等问题,桑园面积从 2014 年 39.4 万亩萎缩至 20 万亩。

3.城乡差距与要素短板突出。2024 年城乡居民收入比 2.45:1,农村老龄化率 22.3%(高于全国 6 个百分点),高素质劳动力持续流失;农村物流成本占农产品售价 30% 以上(城市仅 12%),丘陵山区机械化滞后(如甘蔗收割依赖人工)。

4.社会化服务与治理待完善。农事服务中心功能单一、覆盖不足,应急服务协同性弱;乡村公共服务供给不均,集体经济发展失衡,数字化应用深度不够。

二、总体要求

(一)指导思想

坚持农业农村优先发展,以保障粮食安全为底线,以乡村振兴为统领,以高质量发展为主题,强化科技创新与制度创新双轮驱动,加快形成农业新质生产力。构建 “三链融合”(创新链 + 产业链 + 供应链)发展模式,推动乡村产业全链条升级,建设宜居宜业和美乡村,为农业强国建设提供支撑。

(二)基本原则

底线思维,稳产保供:守住粮食安全和不规模性返贫底线,落实藏粮于地、藏粮于技。

创新驱动,绿色引领:突破 “卡脖子” 技术,推动生产方式绿色低碳转型。

系统谋划,城乡融合:破除二元结构,促进要素双向流动,强化县域融合。

农民主体,共建共享:保障农民权益,提升获得感,激发内生动力。

(三)发展目标(2030年)

三、重点任务

(一)筑牢粮食安全根基,构建多元化供给体系

1.提升综合生产能力。实施新一轮高标准农田建设,新建和改造提升 4 亿亩,重点加强东北黑土地、西北旱区、南方丘陵区建设,耕地质量平均提升 1 个等级。

推进种业振兴,培育高蛋白玉米、高油大豆等突破性品种,主要农作物自主品种覆盖率超 95%;开展粮油单产提升行动,单产提高 5% 以上。

2.优化供给结构。扩大大豆和油料种植,南方冬闲田油菜扩种,2030 年大豆面积 1.6 亿亩,油料自给率 45%。

发展多元化食物体系:建设 10 个农业微生物产业示范区(微生物蛋白产量 100 万吨),推进海洋牧场建设(水产养殖占比 75% 以上)。

3.强化产后保障与调控。构建 “产储加销” 减损体系,推广低温储粮技术,储藏损失率控制在 3% 以内;建设 500 个农产品产地市场,完善冷链物流。

优化进口调控:玉米坚持配额管理,拓展 “一带一路” 合作,中欧班列农产品进口占比提升至 30%。

(二)推进农业现代化,培育新质生产力

1.强化科技攻关与装备升级。突破生物育种、智能农机等 “卡脖子” 技术,培育 300 个农作物新品种,研发 200 种新型农机(如二代轻简型甘蔗收获机)。

建设 100 个数字农业创新中心、1000 个智慧农场,推广无人机植保、北斗导航,智慧农业覆盖率超 50%。

2.推动产业全链条融合。实施农产品加工业提升行动,新建 50 个国家级加工园区,加工转化率≥75%;打造 “农文旅康” 模式,乡村旅游收入达 1.8 万亿元。

农村电商提质:县域快递网点全覆盖,2030 年农村网络零售额突破 5 万亿元,电商占比超 25%。

3.完善社会化服务体系。建设 3000 个现代农事综合服务中心,按 “分区域分作物” 布局(如东北烘干仓储、西南山地农机)。

依托高铁快运网络,建设 100 个农产品冷链物流枢纽,实现生鲜 24 小时全国达。

(三)深化生态治理,推动绿色低碳发展

1.耕地保护与质量提升。实施黑土地保护工程(东北保护 1.5 亿亩),推广保护性耕作;治理盐碱地 1000 万亩,新增耕地 500 万亩。

推广全生物降解地膜 100 万亩,农田灌溉水有效利用系数提至 0.58 以上。

2.农业面源污染防治。化肥农药利用率分别达 43%、45% 以上;畜禽粪污综合利用率超 85%,秸秆利用率稳定在 90% 以上。

3.绿色能源与生态协同。在 “三北” 地区实施农光互补工程,光伏板下发展设施农业,实现治沙 + 发电 + 种植融合。

推广安康库区消落带桑树生态修复技术,兼顾生态治理与经济收益。

(四)促进城乡融合,提升乡村发展质量

1.完善基础设施与公共服务。农村公路:20 户以上自然村通硬化路,优良中等路率≥90%;自来水普及率 96%,规模化供水覆盖 80% 农村人口。

公共服务:县域医共体就诊率 90%,义务教育优质均衡县覆盖 80%;农村养老设施覆盖率 90%。

2.深化农村改革。土地制度:稳妥推进宅基地改革,累计腾退闲置宅基地 100 万亩;集体经营性建设用地入市 200 万亩,收益分配≥60%。

经营主体:培育 50 万家家庭农场、20 万家县级以上合作社示范社,推广 “村集体 + 合作社 + 农户” 模式。

3.提升乡村治理水平。推广 “四议两公开”、积分制,村级综合服务平台全覆盖,推动 “互联网 + 政务服务” 下沉。

开展移风易俗,建设文明乡风,村集体经济强村占比超 50%。

四、重大工程与区域布局风险应对

(一)体制机制创新

高标准农田建设提升工程:投资 1.5万亿元,新建 1.5 亿亩、改造 1 亿亩,配套高效节水灌溉。

种业振兴攻坚工程:投资 500 亿元,建设种质资源库、育种平台,培育 100 个突破性品种。

智慧农业示范工程:投资 800 亿元,建设 100 个数字农业中心、1000 个智慧农场。

冷链物流枢纽工程:依托高铁网络,建设 100 个跨境 / 区域冷链枢纽,降低流通成本。

乡村产业融合示范工程:建设 300 个现代农业产业园、500 个优势集群、1500 个农业强镇。

农光互补生态工程:在西北、华北推广光伏 + 设施农业,覆盖 1000 万亩。

乡村人才振兴工程:培养 100 万名新型职业农民、10 万名科技特派员,建设 100 个人才基地。

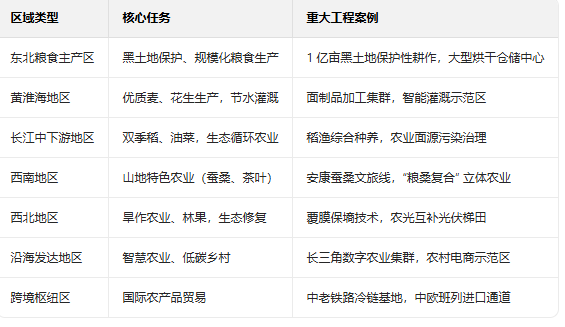

(二)区域差异化布局

五、保障机制

(一)强化统筹协调

建立 “中央统筹、省负总责、市县落实” 责任体系,将粮食安全、耕地保护纳入党政考核 “一票否决”。

成立 “十五五” 农业农村现代化领导小组,统筹发改、财政、农业等部门政策协同。

(二)完善要素保障

资金支持:设立 2000 亿元农业农村绿色发展基金,发行乡村振兴专项债券;开发 “粮食安全专项再贷款”,种业企业贷款利率≤3%。

土地保障:盘活农村存量建设用地,将社会化服务网点纳入鼓励类用地;保障产业融合项目用地需求。

科技支撑:建设农业大数据平台、“天空地” 观测网络,推动冷藏保鲜等技术纳入农技推广重点。

(三)健全监测评估

构建涵盖 22 项核心指标的动态监测平台,实时预警粮食安全、生态治理等领域风险。

2028 年开展中期评估,2031 年总结评估,结果作为政策调整、干部考核的重要依据。

六、结语

“十五五” 时期农业农村发展需紧扣 “三链融合”,以科技创新突破产业瓶颈,以产业链增值提升农民收益,以供应链安全保障粮食自主。各地需结合实际细化 “县域特色产业地图” 和 “重大项目清单”,强化部门协同与社会参与,确保 2030 年农业农村现代化取得重大进展,为 2035 年目标奠定坚实基础。

终审:唐兴芳